B com 1st Year Chapter Wise Notes Meaning of Communication Model In Hindi

B com 1st Year Chapter Wise Notes Meaning of Communication Model In Hindi : In this Post You Can Fine About of the meaning Communication Model , Aristotle Model, Losswell Model , Shannan And Weaver Model ,Berlo Dynamic Process Model,Thill And Bovee Model, Danes Model , Murphy Model , Leagans’ Circular Model, Westle And Macleen Model , Cilber Model , Garbner Model , Lesicar Model, Meaning Of Communication Process, Main Elements Of Communication Process , Meaning Of Feedback, Process Of Feedback, Method Of Feedback, Importance Of Feedback, Guidelines To Make Effective Feedback, and You Can Find Other Links of Related of Communication.

Meaning of Communication Model ( सम्प्रेषण मॉडल का अर्थ )

संचार प्रणाली अत्यंत जटिल प्रणाली है क्योंकि इसके अंतर्गत संचार के प्रत्येक स्तर पर परिवर्तन होते रहते है | संचार प्रणाली के अंतर्ग्रत प्रेषक सुचना को संचार के विभिन्न माध्यमो को अपना क्र किसी दुसरे व्यक्ति को भेजता है इसके लिए वः संचार के विभिन्न मार्गो का चयन करता है तथा चयन करते समय इस बात का ध्यान रखता है की संचार के अपनाये जाने वाले मार्ग कही सुचना के प्रभाव एंव प्रमाणिकता को नष्ट तो नही कर रहे है

जन संचार की एक प्रक्रिया सफल हो जाती है तो स्म्प्लरेशक उशी मार्ग का चयन अन्य संदेशो को प्रेषित करने हेतु करता है यहि स्थिति किसी model या प्रतिरूप को जन्म देती है | अत: संचार model से आशय उस मार्ग से है जो सम्प्रेषण के लिए पूर्व में अपनाया गया था और वर्तमान में उसी मार्ग को अपनाकर सम्प्रेषण किया जा रह है | विश्व के अनेक सम्प्रेषण विशेश्य्गो ने अपने –अपने model दिए है जिनमे से प्रमुख निम्नलिखित है _

(1) अरस्तु model (Aristotle Model) – यह संचार का प्रारम्भिक , सरल तथा साधारण मॉडल है | इसका प्रतिपादन अरस्तु द्वारा किया गया था . इसलिए इसे अरस्तु model कहा जाता है | इस model के अनुसार सम्प्रेषण प्रक्रिया में मुख्य रूप से तीन तत्व मह्व्त्पूर्ण होते है—

(1) सम्प्रेषण – वह व्यक्ति जो सम्प्रेषण करता है

(2) सन्देश — सन्देश जो व्यक्ति के द्वारा उत्पादित किया जाता है |

(3) श्रोता — व्यक्ति का समूह या व्यक्ति जो सुनते है |

(2) लास्वेल प्रतिमान (Losswell Model , 1948) – लोस्वेल्ल का मौखिक model भी कहा जाता है | इसे वर्ष 1948 में अमेरिकी वैज्ञानिक हेराल्ड लास्वेल ने प्रस्तुत किया | इस model के प्रमुख तत्व निम्न है –

Image I9mage Image Image

वह बहुत स्पष्ट तथा सरल प्रतिमान है | इस model में कहने वाला संचारक है , सन्देश है , लक्ष्य है तथा पोर्भाव है | इसमें प्रत्येक तत्व बहुत ही स्पष्ट होता हिया इसलिए आसानी से समझी में आ जाता है | लक्षित समूह को प्रभावित करना इस model में संप्रेषक का मुख्य उद्देश्य है |

(3) शैनन व् विवर प्रतिमान (Shannan And Weaver Model )— इस प्रतिमान का प्रतिपादन सन 1949 में शैनन व् डब्लू० विवर के द्वारा किया गया था | इस संचार model का प्रयोग इलेक्ट्रोनिक संचार के लिए हुया| इस प्रतिमान में सन्देश से पहले श्रोत महवपूर्ण होता है यदि सन्देश का श्रोत प्रमाणिक व् ज्ञात है तभी इसे आगे बाध्य जा सकता है | इसके अंतर्गत सन्देश को ट्रांसमीटर में पहुचाया जाता है तथा ट्रांसमीटर से सिग्नल के माध्यम से चिन्हों में परिवर्तित कर सन्देश के रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुचांया जाता है | इस प्र्तिलमन में गोपनीयता बनी रहती है और यह एक वैज्ञानिक प्रतिमान है जो एक निश्चित प्रणाली के अधीन किर्यशील रहता है पोरान्तु इसमें आंतरिक व् बहिय दोनों प्रकार से सिग्नल प्रभावित होते है , जैसे __मोसम , बिजली , मशीन आदि से यह स्वतंत्र नही है | इस model के प्रमुख तत्व निम्न प्रकार है __

श्रोता

श्रोता –सन्देश –ट्रांसमीटर –सिग्नल –सन्देश –प्राप्तकर्ता –लक्ष्य

(4) बलों गतिशील प्रक्रिया मॉडल (Berlo Dynamic Process Model) – इस model का प्रतिपादन डेविड बलों ने किया है | उनका विचार है की घटनाओ का एक निश्चित क्रम नही होता हिया | यह लगातार चलती रहती है और उनका विचार है की घटनाओ का एक निश्चित क्रम नही होता है यूह लगातार चलती रहती है और उनके करें से परिवर्तन होता रहता है यह स्थिर नही होता है ? उनका विचार है की संचार प्रतिक्रिया के सभी घटक आपस में अंतर व्यवहार करते है |

इस model के मुख्य तत्व निम्न है –

(i) संचार श्रोत,

(ii) सन्देश ,

(iii) चैनल

(iv) संवाद वाचक ,

(v) प्राप्तकर्ता ,

(vi) प्रतिक्रिया |

Image Image Image Iamge Image Image

(5) थिल व बोवी मॉडल(Thill And Bovee Model )— थिल व मोवी model के अनुसार संचार प्रक्रिया विचार से प्रारंभ होकर प्रतिक्रिया तक चलती रहती है जब किसी के मस्तिस्क में कोई विचार आता है तो यह पहले सन्देश में बदलता है | इसके बाद सन्देश भेजा जाता है तथा सन्देश प्राप्त करने वाला सन्देश प्राप्त करके उसका विश्लेषण करता है इसके बाद वह उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है |

Image Image Image Image Image Image

डेंस मॉडल (Danes Model ) – इस model का प्रतिपादन डेंस ने सन 1967 में किया था | इस model के अनुसार संचार प्रक्रिया एक चक्र के रूप में घुमती रहती है जिसका न कोई प्रारम्भिक बिंदु होता है और न ही कोई अंतिम बिंदु होता है |

Image Image I9mage Image Imagei

(7) मर्फी मॉडल (Murphy Model) – इस model का प्रतिपादन मर्फी द्वारा अपने अन्य कुछ साथियों के सहयोग से किया गया था | इसमें संचार प्रक्रिया के विभिन्न अंग एक- दुसरे के आगे – आगे चलते है | इसमें प्रेषक उचित संचार माध्यम अपनाकर सन्देश भेजता है तथा सन्देश प्रेप्त्कर्ता सन्देश प्राप्त करने के पश्चात् सन्देश के बरेव में अपनी प्रक्रिया व्यक्त करता है | इसमें संचार प्रक्रिया को निम्नलिखित प्रकार स्पष्ट किया जाता है –

Image Image Image Image Image Image

(8) लिग्न्स का वार्ताकार प्रतिमान (Leagans’ Circular Model ) – इस प्रतिमान में संचार प्रक्रिया में श्रोता की प्रतिक्रिया का महवपूर्ण स्थान है | इसे प्रतिपुष्टि कहा जाता है अत: संचारक के लिए श्रोताओ की पोर्तिक्रिया को जानना लाभदायक है क्न्योकी प्रतिक्रिया के द्वारा ही वह प्रेषित सन्देश का मुल्यांकन करने में सक्षम होता है और उसके अनुकूल चेष्टा क्र पाने में समर्थ हो सकता है |

Image Image Image Image

(9) वेस्टले और मेकलीन (Westle And Macleen Model ) — वेस्टले व मक्लीन ने 1957 में इस model को प्रतिपादित किया था | इसमें प्रत्येक तत्व किसी न किसी वातावरण में रहता है जब किसी सन्देश को सम्प्रेशत करना होता है तो संप्रेषक इसकी वकालत करता है और तत्पश्चात सन्देश माध्यम में जाता है यह माध्यम सन्देश व् संप्रेषक के लिए अत्यंत उपयोगी होता है |

इसमें प्रतिपुष्टि सम्प्रेह्सन का अभिन्न अंग है |

Image Image Image Image

(10) किलबर model (Cilber Model )— इस मॉडल के अनुसार जब तक सन्देश का सही सही अर्थ नही निकलला जाता है जब तकी सन्देश प्रभावी नही हो सकता है सन्देश तभी प्रभावी होता है | जब सन्देश को भेजने वाली और प्राप्त करने वाले उसका अर्थ एक ही निकलते है | बाद में उस माडल को वेस्टले और मैक्लीन ने भी अपने विचारो में सम्मिलीत किया है |

(11) गर्वनर मॉडल ( Garbner Model ) – इस मॉडल का प्रतिपादन अमेरिकी विद्वान जार्ज गर्वनर दुआर किया गया है | उनके अनुसार मानव के सम्प्रेषण की कुछ विशेषताए होती है | अंत; सम्प्रेषण क्र्नते समय मानव संचार पर बल देना चाहिए | इन्होने सन्देश की आत्मा पर अधिक जोर दिया है | इसके अनुसार , “किसी को कुछ सूझता है, किसी घटना के सम्बन्ध में, किसी परिस्थिति में, कब प्रतिक्रिया करता है, किस साधन से करता है, प्रदार्थ उपलब्ध कराने के लिए किसी रूप में, किसी सन्दर्भ में, विषय को बताते हुए और परिणामो को भोप्तेव हुए|”

यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण मॉडल है | इसमें प्रमुख तत्व – सन्देश की कलपना, ग्राहता तथा उसका किसी घटना से प्रत्यक्ष स्म्बन्धता का होना | इसमें मशीन व् व्यक्ति दोनों बराबरी से कियाशील रहते है |

(12) लेसिकर मॉडल ( Lesicar Model ) – इस model के अनुसार संचार प्रक्रिया संदश भेजने सड़े प्रारम्भ होती है लेकिन यह प्रतिपुष्टि के साथ समाप्त नही होता है, बल्कि इसके बाद भी पुन: आवती के रूप में चलती रहती है | जब एक व्यक्ति दुसरे व्यक्ति को सन्देश देता है तो दुसरे वाला व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति को सन्देश को प्रतिपुष्टि करता है इसके बाद यदि दुसरे वाला व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति को कोई सन्देश देता है तो अब इसकी प्रतिपुष्टि पहले वाले व्यक्ति के दुआर की जाती है |

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Meaning Of Communication Process (सम्प्रेषण प्रकिया का अर्थ )

सम्प्रेषण प्रक्रिया से आशय उस प्रक्रिया से है जिसमे सम्प्रेशंक्र्ता द्वारा दिए गये सन्देश को उपयुक्त माध्यम द्वारा संदेश्ग्रही तक पहुचाया जाता है सरल शब्दों में सूचनाओ , भावनाओ , तथ्यों व द्रष्टिकोण को एक पक्ष दुसरे पक्ष को जिस तरीके से आदान –प्रदान करता है , उसे सम्प्रेषण प्रक्रिया कहते है संचार प्रक्रिया में , अनेक तत्व हिस्सा लेते है तब जाकर यह प्रक्रिया पूर्ण होती है कीथ डेविस के अनुसार , सम्प्रेषण प्रक्रिया में अग्रलिखित छ: तत्व समिलित होते है –

Image Image Image Kmage Image Ikamg

सम्प्रेषण प्रक्रिया संस्था के प्रत्येक अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारी को प्रभावित करती है सफल सम्प्रेषण के लिए यह आवश्यक होता है की संदेश्वाहन करने वाले प्रबंधक को सम्प्रेषण की इस प्रक्रिया का पूरा ज्ञान हो और वह उसकी पहले से योजना बना सके | सम्प्रेषण प्रक्रिया एक नैत्यक एंव निरंतर चलने वाली पोर्क्रिओय है एंव कभी न समाप्त होने वाला सम्प्रेषण चक्र संस्था या इकाई में लगातार विधमान रहता है अत: खा जा सकता है की संस्था का सफल सञ्चालन सम्प्रेषण प्रक्रिया पर निर्भर करता है | सम्प्रेषण प्रक्रिया तभी पूर्ण होती है जब सन्देश ,प्राप्तकर्ता के वास्तविक अर्थ को प्रेषक के भावानुसार घ्रण क्र लेता है तथा वंचित प्रक्रिया एंव पुष्टि करता है

Main Elements Of Communication Process (सम्प्रेषण प्रक्रिया के मूल तत्व )

सम्प्रेषण प्रक्रिया के मूल तत्व निम्नलिखित है |

(1) सन्देश प्रेषक – संचार प्रक्रिया में यह वह व्यक्ति होता है जो अपने विचार या सन्देश भेजने के लिए दुसरे व्यक्ति से सम्पर्क बनता है विचारो की अभिव्यक्ति लिखकर बोलकर , कार्यवाही करके अथवा चित्र बनाकर की जाती है |

(2) विचार की स्रष्टि – सम्प्रेषण का प्रारंभ किसी ऐसे विचार के पैदा होने से होता है जो संप्रेषित किया जाना है

| सन्देश प्रेषक को अपने विचार की पूरी जानकारी एंव स्पष्टता होनी चाइये अर्थात उसे साफ –साफ समझ लेना चाइये की वः क्या कहना चहाता है ?

(3) सन्देश बधता – विचार की सार्ष्टि हो जाने पर सन्देश प्रेषक इसे कुछ स्पष्ट वाक्य शब्दों अथवा संकेतो में बंधता है मानसिक अव्धार्नाओ को व्यक्त करने के लिए भाषा बहुत ही म्हव्त्पूर्ण होती है , सन्देश के शब्दों सन्देश ले जाने वाले माध्यम पर भी निर्भर करते है | अत: सन्देश प्रेषक को यह स्पष्ट क्र लेना चाइये की सन्देश लिखकर ,बोलकर या संकेतो से कैसे दिया जायेगा ? संदेश्बधता में सरीर की भाषा भी प्रयुक्त की जाती है वाणी , हावभाव , मुख मुर्दा , हाथ आदि के माध्यम से सन्देश को कुत्बध किया जाता है | व्यवसाय में आजकल कई संदेशो को कंप्यूटर भाषा के द्वारा भी लिपिबद्ध किया जाता है |

(4) सन्देश प्रेषण – संचार प्रकृत्या के द्वारा सन्देश को दुसरे पक्ष तक पहुचाया जाता है इसके लिए सन्देश प्रेषक ऐसे तरीके या साधन या माध्यम का प्रयोग करता है जिसके द्वारा सन्देश , प्राप्तकर्ता को प्रेषित किया जा सके | सन्देश देने के लिए विभिन्न माध्यम हो सकते है जैसे व्यक्तिगत वार्तालाप , पत्र सुचना पत्र , परिपत्र , टेलीफ़ोन आदि | सन्देश भेजने के लिए माध्यम का चुनाव बहुत ही सव्धानिपुरव करना पड़ता है क्योंकि इन माध्यमो का संदेशो के प्रेषण में अलग अलग प्रभाव पड़ता है सन्देश भेजते समय सन्देश देने वाले व्यक्ति को सम्प्रेषण के वतावातन का भी ध्यान रखना पड़ता है | सन्देश भेजते समय सन्देश देने वाले व्यक्ति को सम्प्रेषण के वातावरण का भी ध्यान रखना पड़ता है सन्देश देने वाले व्यक्ति को यह भी तय करना पड़ता हहै की वह अपना सन्देश सीधे रूप से देने चायेगा या अप्रत्यक्ष रूप से | इसे यह भी चयन करना पड़ता है की सन्देश लिखित रूप में दिया जाये अथवा मौखिक रूप में दिया जाये | मौखिक सम्प्रेषण के अंतर्गत आमने – सामने टेलीफ़ोन – सेमिनार , विचार – गोष्टी आदि शामिल करते है जबकि लिखित सम्प्रेषण के लियेल पत्र व्यवहार , इंटरनेट ई-मेल का प्रयोग करते है | इसी प्रकार संकेत भाषा शर्व्य अथवा द्रश्य के लिए टेलीविजन रेडियो , विज्ञपन पटल बोर्ड , चार्ट आदि का प्रयोग आदि करते है

(5) सन्देश प्राप्ति :- सम्प्रेषण प्रक्रिया तभी पूर्ण होती है जब सन्देश प्राप्तकर्ता द्वारा सन्देश प्राप्त कर लिया जाता है प्रत्येक सन्देश का केंद्र बिंदु सन्देश प्रापक ही होता है अत: यह आवश्यक है की सम्प्रेषण सन्देश प्राप्तकर्ता को ध्यान में रखकर ही किया जाये |

(6) सन्देश वचन – सन्देश प्राप्तकर्ता , सन्देश प्राप्त होने के पश्चात् उसकी व्याख्या करता है | वह शब्दों , संदेतो , चित्रों अदि के द्वारा उसका अर्थ स्पष्ट करता है | अत: प्राप्त सन्देश को अपनी समझ के अनुसार अर्थ देना , इसके विचार को ग्रहण करना , सन्देश को समझना तथा यदि कोई शक हो तो उसे दूर करना ही सन्देश वाचन कहलाता है सन्देश प्राप्तकर्ता , भेजे गये सन्देश का अनुवाद अथवा अर्थ लगाकर प्रेषक द्वारा भेजे गये अंतर्भाव को निश्चित अर्थ में समझता है |

(7) क्रियान्वयन – सन्देश प्रापक, सन्देश के अर्थ को समझने के पश्चात् अपनी समझ के अनुसार इस सन्देश पर कार्यवाही करता है | सन्देश प्रेषक के लिए यह जानना जरुरी होता है की सन्देश प्रप्क्र्ता पर इस सन्देश की क्या प्रतिक्रिया हुई है अर्थात प्राप्तकर्ता ने सन्देश को उसी अर्थ में समझ है या नही जिस अर्थ में वह अपना सन्देश प्राप्तकर्ता को देना चहाता था |

(8) प्रतिपुष्टि – जब सन्देश प्राप्त करने वाला सन्देश के उत्तर में अपनी प्रतिक्रिया या भावना व्यक्त कर देता है | तब उसे प्रतिपुष्टि खा जाता है सम्प्रेषण का उदेश्य केवल सन्देश पहुचना ही नही होता बल्कि सन्देश के अनुसार कोई कार्यवाही करना अथवा हो रही कार्यवाही को रोकना होता है | सम्प्रेषण तभी प्रभावी माना जाता है जब प्रतिपुष्टि , प्रेषक की आशा के अनुरूप हो | प्रतिपुष्टि से प्रेषक को यह संकेत भी मिलता हिया की सम्प्रेषण में कही कोई त्रुटी तो नही रह गई | व्यावसायिक सम्प्रेषण में प्रतिपुष्टि अत्यंत आवश्यक होती है |

( Meaning Of Feedback )प्रतिपुष्टि से आशय

प्रतिपुष्टि , संदेश्वाहन का अंतिम एंव सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है | सम्प्रेषण में जब प्रेषक अपने सन्देश को किसी माध्यम के द वर सन्देश प्रापक तब पहुचता है तो उसको यह प्रेषक अपने सन्देश को किसी माध्यम के द्वारा सन्देश प्रापक पर उस सन्देश की क्या प्रतिक्रिया हुई है | जब सन्देश प्राप्कुस सन्देश पर अपनी प्रतिक्रिया या विचार व्यक्त क्र देता है तो इसे ‘प्रतिपुष्टि’ कहा जाता है | प्रतिपुष्टि के बिना कोई भी सम्प्रेषण प्रक्रिया पूर्ण नही मानी जाती है | अत: सरल शब्दों में यह कहा जा सकता हिया जब सन्देश प्राप्तकर्ता द्वारा सन्देश के क्रियान्वयन तथा प्रतिक्रिया की वांछित जानकारी , प्रेषक को प्रदान की जाती है तो इसके सम्बन्ध में की गई अभिव्यक्ति को ही प्रतिपुष्टि कहा जाता है सन्देश प्राप्तकर्ता द्वारा अभिव्यक्ति लिखित , मौखिक , शाब्दिक अथवा सांकेतिक हो सकती है | प्रतिपुष्टि के आधार पर ही प्रेषक पूर्व सन्देश में संशोधन , सुधार या परिवर्तन करके उसे प्रभावशाली बना सकता है |

अत: स्पष्ट है की प्रतिपुष्टि सुचना के आदान – प्रदान व संप्रेषक व प्राप्तकर्ता के बिच समझ की पुष्टि करती है |

( Process Of Feedback ) प्रतिपुष्टि की प्रक्रिया

सम्प्रेषण प्रक्रिया में सन्देश को उसी स्थिति में प्रभावी माना जाता है जब उसमे प्रतिपुष्टि का प्रावधान होता है प्रतिपुष्टि की प्रक्रिया से आशय उसक प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सन्देश प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया की जानकारी सन्देश भेजने वाले को देता है |

सम्प्रेषण में प्रतिपुष्टि की प्रक्रिया को निम्नलिखित प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है –

Image Image Image Image Image Imagei Maa

प्रतिपुष्टि के द्वारा ही सम्प्रेषण की प्रभावशीलता को मापा जा सकता है तथा सन्देश में सुधार , संशोधन या परिवर्तन करके उसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है प्रतिपुष्टि के सम्बन्ध में लीलेंड ब्राउन का मत है कि, “ सम्प्रेषण व प्राप्तकर्ता दोनों की प्रभावशीलता के लिए प्रतिपुष्टि की एक वांछित मात्र अत्यंत आवश्यक होती है |“

( Method Of Feedback ) प्रतिपुष्टि की विधियाँ

सन्देश प्राप्तकर्ता , सन्देश ग्रहण करने के पश्चात् सन्देश के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति करता है | यह अभिव्यक्ति मौखिक , लिखित अथवा सांकेतिक माध्यम के द्वारा की जाती है , इन्हें ही प्रतिपुष्टि की विधियाँ कहा जाता है | प्रतिपुष्टि विभिन्न विधियों को अत्र्लिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है –

(1) मौखिक प्रतिपुष्टि :- जब सन्देश प्रापक सन्देश के बारे में अपनी प्रतिक्रिया मौखिक रूप से प्रकट करता है तो इसे मौखिक प्रतिपुष्टि कहा जाता है | इसमें सन्देश प्रापक अपने भावो तथा विचारो को मुंह से बोलकर प्रकट करता है | मौखिक प्रतिपुष्टि मुख्यत: प्रत्यक्ष बातचीत , टेलीफ़ोन पर बातचीत आदि के द्वारा की जाती है | मौखिक सम्प्रेषण में सकारात्मक प्रतिपुष्टि तालिया अथवा डेस्क बजकर व्यक्त की जा सकती है जबकि नकारात्मक प्रतिपुष्टि की अभिव्यक्ति उबासी दिखाकर या जम्हाई लेकर व्यक्त की जा सकती है |

(2) लिखित प्रतिपुष्टि – जब सन्देश प्रापक , सन्देश के बारे में अपनी प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति लिखित रूप में करता है तो इसे लिखित प्रतिपुष्टि कहते है इसमें सन्देश प्रापक अपने विचारो को मुहं से बोलने की बजाय लिखकर अभिव्यक्त करता है |

(3) सांकेतिक प्रतिपुष्टि – जब सन्देश प्रापक प्रतिपुष्टि के लिए अपनी शारीरिक भाषा इशारो या संकेतो का प्रयोग करता है तो इसे सांकेतिक प्रतिपुष्टि कहते है |

(B com 1st Year Chapter Wise Notes Meaning of Communication Model In Hindi)

( Importance Of Feedback )प्रतिपुष्टि का महत्त्व

प्रतिपुष्टि सम्प्रेषण की सफलता का मापदंड होता है अत: किसी भी तथ्य के सन्दर्भ में प्रतिपुष्टि के प्रभाव व् महत्त्व को अनदेखा नही किया जा सकता | प्रतिपुष्टि के महत्त्व को निम्नलिखित प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है –

(1) प्रभावपूर्ण सम्प्रेषण में सहायक – एक कुशल प्रबंधक केवल विश्वसनीय प्रतिपुष्टि के द्वारा ही किसी व्यवसाय में प्रभावपूर्ण सम्प्रेषण क्र पाने में सफल होता है अत: एक प्रभावी निर्णय – प्रक्रिया में एक प्रबंधन को प्रतिपुष्टि का अवसर आवश्यक उपलब्ध करना चाइये |

(2) मधुर संबंधो की स्थापना :- प्रतिपुष्टि व्यवसाय के दिव्मार्गी सम्प्रेषण प्रक्रिया में वरिष्ठो व अधिनस्थो के मध्य सदैव अच्छे संबंधो को जन्म देती है व सैदव अनुकूल कार्य करने के लिए प्रेरित करती है | अत: व्यवसाय के प्रबंध द्वारा इसे अनदेखा नही किया जा सकता है |

(3) प्रतिपुष्टि में अनुकूल परिवर्तन :- प्रतिपुष्टि , किसी सन्देश की प्राप्ति व उसके सही निर्वचन को जानने का तरीका है | साथ ही साथ प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया के द्वारा ही प्रेषक पूर्व सन्देश में संशोधन , परिवर्तन या सुधार करके उसे प्रभावशाली बना सकता है |

(4) सम्प्रेषण प्लर्क्रियला में सुधार :- प्रतिपुष्टि सम्प्रेषण में सुधार क्र उसे अधिक प्रभावशील बनाने की एक विशिस्ट तकनीक है , साथ ही साथ यह एक संगठन में किसी तथ्य के सन्दर्भ में तुरंत प्रतिक्रिया के सवरूप में प्रभावपूर्ण सम्प्रेषण का एक महत्वपूर्ण सिधांत भी है |

(Guidelines To Make Effective Feedback B com 1st Year Chapter Wise Notes Meaning of Communication Model In Hindi ) प्रतिपुष्टि को प्रभावी बनाने वाले घटक

प्रतिपुष्टि को प्रभावी बनाने की कुशलता का विकाश करने वाले प्रमुख घटक अग्रलिखित है –

(1) निश्चित आचरणों पर केन्द्रित – प्रतिपुष्टि सैदव किसी निश्चित प्रक्रिया या आचरण के लिए होनी चाइये , सामान्य के लिए नही | प्रेषक से प्रतिपुष्टि के संदर्भ में यदि यह खा जाये की आपका सम्प्रेषण प्रभावी नही रहा तो यह अनिश्चित प्रतिपुष्टि होगी तथा प्रेषक को सुधार करने में अत्यंत कठिनाई होगी लेकिन यदि किसी निश्चित बिंदु के सन्दर्भ में अप्र्भाव्शिलता को बताया जाये तो निश्चय ही प्रेषक उसमे आसानी से सुधार क्र सकेगा | अत: प्रतिपुष्टि किसी आचरण विशेष से सम्बंधित होनी चाइये न की सामान्य |

(2) अवैयकीत्क प्रतिपुष्टि रखना :- प्रतिपुष्टि विशेष रूप से नकारात्मक प्रतिपुष्टि किसी व्यक्ति विशेष से सम्बंधित न होकर सम्पूर्ण संस्थन या समुह के प्रति होनि चहिये यदि नकरात्मक प्रतिपुष्टि को व्यक्तिगत रूप से ग्यक्त किया जाता है तो यह प्रेषक को हतोत्साहित तथा हिन् भावना के अधीन करती है |

(3) लक्ष्य :- सही समय पर प्रतिपुष्टि – सन्देश सम्प्रेषण तथा प्रतिपुष्टि के मध्य नितना कम समय होगा , प्रतिपुष्टि उतनी ही प्रभावशाली तथा लाभदायक होगी | अत: प्रतिपुष्टि सैदव सही समय पर की जनि चाइये |

(4) लक्ष्य से सम्बंधित :- प्रतिपुष्टि सैदव सन्देश के लक्ष्य से सा म्बंधित होनी चाइये न की सन्देश की संरचना से | नकारात्मक प्रतिपुष्टि , सन्देश प्रेषक के प्रति न होकर सन्देश के लक्ष्यों से सम्बंधित होनी चाइये |

(5) प्राप्तकर्ता द्वारा सन्देश को समझना – प्रतिपुष्टि को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है की सन्देश पप्त्कर्ता , सन्देश को मूलरूप से उसी द्रष्टिकोणनुसार समझे जिस रूप में सन्देश दिया गया था | प्रेषक को प्रतिपुष्टि से पूर्व यह सुनिश्चित क्र लेना चाइये की प्राप्तकर्ता ने सन्देश को भली भांति समझ लिया है | यदि प्राप्तकर्ता सन्देश के अर्थ को मूल तथा स्पष्ट रूप से नही समझ पाता तो प्रतिपुष्टि व्यर्थ रहेगी |

(6) प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रतिपुष्टि पर नियंत्रण :- सन्देश प्राप्तकर्ता को प्रेषक के आचरण से सम्बंधित प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रतिपुष्टि पर नियंत्रण रखना चाइये क्योंकि ऐसी प्रतिपुष्टि से प्रेषक हतोत्साहित होता है | प्राप्तकर्ता द्वारा यदि कोई प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रतिपुष्टि की जाती है तो साथ में यह भी आवश्यक होता है की सम्प्रेषण के दोषों को दूर करने के लिए सुझाव दिए जाये |

B.com 1st Year Chapter Wise Notes Meaning of Communication Model In Hindi

Related Post

B.com 1st Year Chapter 01 What is The Business Communication In hindi

B.com 1st Year Chapter 01 Objectives Of Business Communication

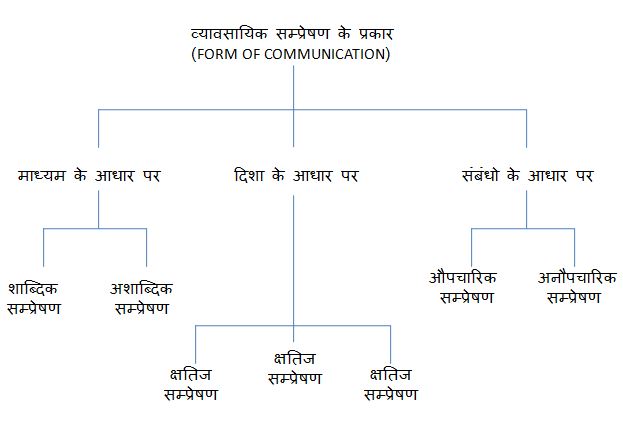

B.com 1st Year Chapter 02 Notes Basic form of communication

You may also Like

B Com Question Paper in Hindi and English

Follow Us on Social Platforms to get Updated : twiter, facebook, Google Plus

All models (Graph) can’t see why😕.Only 1st modal seeing.